イギリスで、手術を受けなくてはならない……。ということになったら、どんな気持ちになるでしょうか。当方は何度か受けたことがあるのですが、何度受けても、手術前の緊張感には慣れないものです。泰然自若に臨めるほど達観していないので、不安も伴います。その不安の原因は何なのか、と自問自答しますと、まず言葉の問題。そして、イギリスの医療制度への信頼性。これら2つが主な不安の原因です。

アンドリュー王子の娘、ベアトリス王女のお子達(王子の孫)が産まれた病院。当方の孫も同じ年に同病院で生誕。また、王室病院として65歳以上の退役軍人(ペンショナー)が付属施設で暮らしています。インペリアル・カレッジの医学部が直属の医師養成機関でもあります。

アンドリュー王子の娘、ベアトリス王女のお子達(王子の孫)が産まれた病院。当方の孫も同じ年に同病院で生誕。また、王室病院として65歳以上の退役軍人(ペンショナー)が付属施設で暮らしています。インペリアル・カレッジの医学部が直属の医師養成機関でもあります。

特に問診では、英会話の常套句にも出てこない表現が頻出します。もっとも卑近な表現で言えば、Are your bowels regular?「お通じは規則的ですか?」 40年以上前、初めてこの表現を聞いた時には、「bowel(腸)をvowel(母音)の聞き間違えたか?」と真剣に悩みました。逆に、日本の医者に「お通じは順調ですか」と聞かれても、当方の妻のような外国人にはすぐ判る言葉ではありません。文脈を読み取る能力が卓越していれば、判るかもしれませんが……。

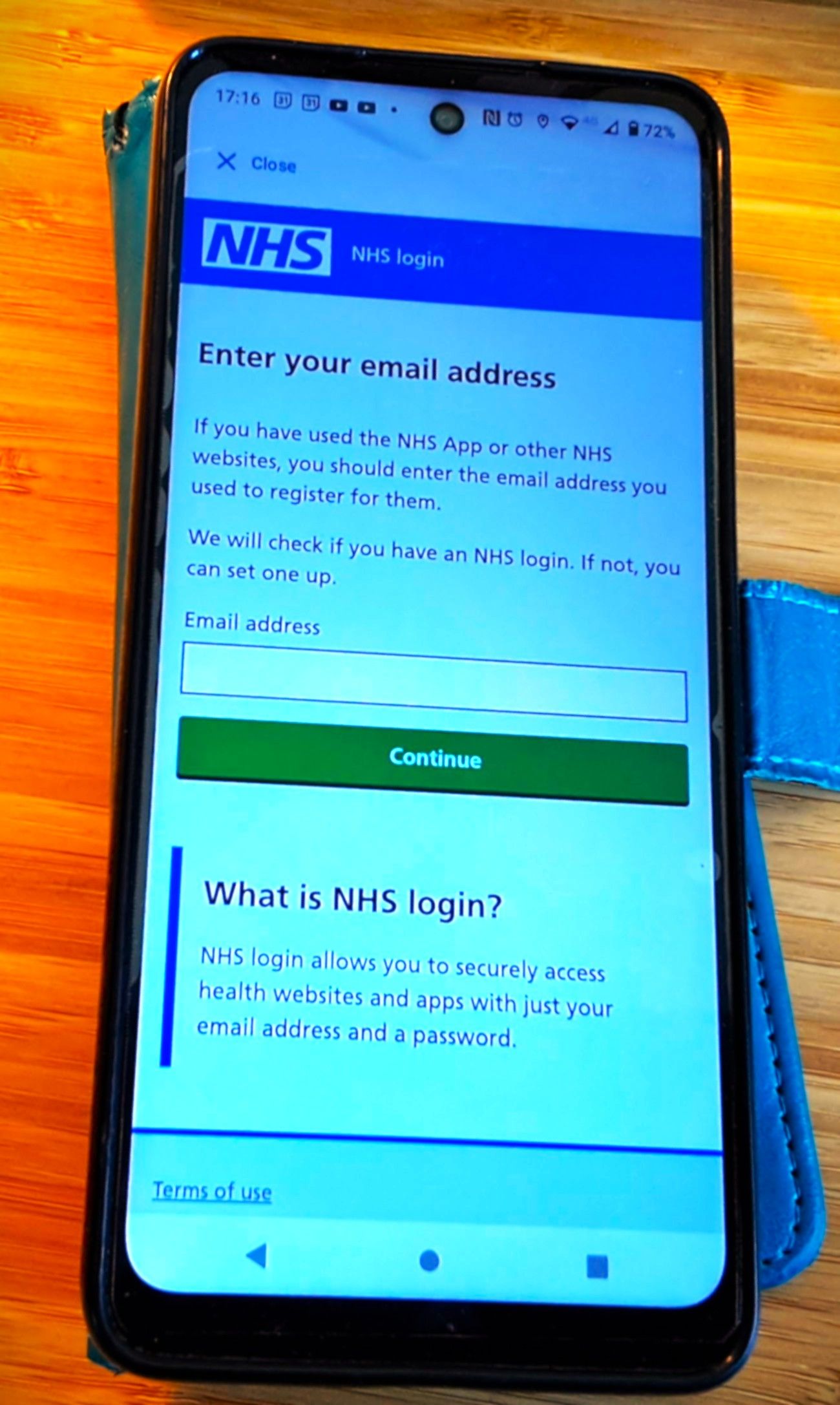

このアプリにログインすれば、個人の医療記録が確認できます。医師やNHS職員との詳細な会話とやり取り、既往症、処方や治療経過などが閲覧可能です。日本のマイナンバー保険証に同じ機能が搭載されれば、薬局ごとに発行するお薬リストが無くなるのでしょうか?

このアプリにログインすれば、個人の医療記録が確認できます。医師やNHS職員との詳細な会話とやり取り、既往症、処方や治療経過などが閲覧可能です。日本のマイナンバー保険証に同じ機能が搭載されれば、薬局ごとに発行するお薬リストが無くなるのでしょうか?

しかし、10年ほど前からは、その種の思考や直観に頼ることなく、人工的なデバイスに頼れる時代になって来ました。スマホなどの翻訳機能や録音機能で、言葉はすぐに確認できます。その場で分からないことがすぐに調べられるし、治療方法などに誤解が生じないように、医師とのやり取りを録音させてくれる場合もあります。基本的に患者による録音は許されていないそうですが、ほとんどの医師は許可してくれます。また、最近では、個々の患者本人が自分の医療記録をチェックできるようにと、National Health Service(以下、NHS:国民健康保険)は、患者個人にアカウントの作成を奨励しています。そのアカウントはアプリをダウンロードすれば、世界のどこにいても、本人の医療記録・経過が見られるようになっています。当方の場合は、3年前からイギリスの生活が再開したのですが、イギリス生活が始まった1980年代まで遡って、診察結果と治療経過などがすべてひと目で見られるようになっています。つまり、患者も医療担当者も、既往症とか、処方された薬とか、アレルギー症状とか、個々人の医療データを確認して、次の治療などに役立てられるシステムになっているのです。たとえば、当方は毎月持病の処方薬を自分のアプリ・アカウントから発注しています。先日、日本に一時帰国していた際には、日本でそのアプリを使って毎月の処方薬を発注し、イギリスにいる妻に頼んで、その処方薬を薬局で受け取ってもらいました。

また、GPや専門医とは、母国語でのやり取りを希望する外国移民のサービスも充実しつつあります。1990年代に聞いた話では、在英30年の日本人女性55歳が、英語が突然話せなくなり、その女性は通訳を自腹で雇ったということでした。今ではエスニックマイノリティのために無料の通訳サービスが、地域的には充実しつつあるとのこと。ただし、更なるマイノリティである日本語話者のための通訳はごく限られているそうで、当方のようなロンドンから離れた住民には、そのサービスの恩恵には預かれないようです。

しかし、イギリスの場合は、患者を励ます言葉以外には、何の処置もなく、病院に着いても順番を待たされるだけ……という経験がいくつかあります。ひとつだけ紹介すると、2007年のこと。当方は、激痛と発作で気を失い、その次の激痛を伴う発作で目をさますという絶望スパイラルを一晩中繰り返したことがあります。10時間以上、廊下の担架の上で横になった状態で、専門医が来るまで順番待ち。時々見回るイケメンのギリシア系医師は「たぶん、腎臓結石だから心配するな」と励ましてくれますが、「痛み止めは?」と聞くと、「処方は検査と診察の後だ」とドライな対応。その後も七転八倒の痛みをくり返し、ようやく専門医の診察を経て入院。X線検査2回、診察3回を経て「異常なし」の診断で5日後に退院。ベッドと食事は当てがわれましたが、事実、何の治療も行われませんでした。

警察、救急、火事の場合、イギリスでは999番が対応します。救急隊員の多くはNHSの職員ですが、免許を持った民間企業やボランティア団体も救急サービスを提供しています。残念なことに、近年は、アルコールや薬物で我を失った人々による、救急隊員に対する暴力が増加しています。

警察、救急、火事の場合、イギリスでは999番が対応します。救急隊員の多くはNHSの職員ですが、免許を持った民間企業やボランティア団体も救急サービスを提供しています。残念なことに、近年は、アルコールや薬物で我を失った人々による、救急隊員に対する暴力が増加しています。

ところが、約1年後に同じことが、赴任先のスイスで起きたのです。救急隊員からすぐにモルヒネに近い効能のある痛み止め注射を受けて、痛みが治まり始めたところで、救急車で病院に向かいました。そして、数日後にCTスキャンを受けて、腎臓と尿管に詰まった大量の結石を取り除く手術で完全回復。つまり、当時のイギリスではCTなどの検査機器が充実してなかったこともあって、当方の体内にこびりついた結石をひとつも見つけられなかったのです。これは、極端、且つ不運な例と思っていましたが、当方の周囲では、NHSで被った数々の恐怖体験が語られています。

最近の例だけに限定しますと、拙息子の嫁が出産で2リットル以上の出血。数日間、彼女は死地の淵を彷徨いました。生まれたばかりの赤ん坊(我が孫)を拙息子に手渡した看護師は、「この子の面倒をみられるのはアナタだけよ」と決死の表情で言い残し、息子嫁と彼女らは手術室の中に……。ひと月間ほど入退院を繰り返した後、息子の嫁は無事生還しましたが、そのひと月間、我々家族は不安や恐怖と闘っていました。この件は千人に一人ほどの稀なケースでしたが、医療過誤が無かったかどうかという議論の余地が残る案件だったため、息子は、時系列の経過レポートを病院と第三者機関に証言として送ったそうです。他にも、友人が交通事故に遭い、脚が20㎝以上に渡って縦にパックリ割れて、脛骨や腓骨が見えたまま、執刀医が休みとなる週末の2日間放置された例も聞きました。これも、つい数か月前のことです。

警察、救急、火事の場合、イギリスでは999番が対応します。救急隊員の多くはNHSの職員ですが、免許を持った民間企業やボランティア団体も救急サービスを提供しています。残念なことに、近年は、アルコールや薬物で我を失った人々による、救急隊員に対する暴力が増加しています。

警察、救急、火事の場合、イギリスでは999番が対応します。救急隊員の多くはNHSの職員ですが、免許を持った民間企業やボランティア団体も救急サービスを提供しています。残念なことに、近年は、アルコールや薬物で我を失った人々による、救急隊員に対する暴力が増加しています。

ところで、当方の腎臓結石は、数年ごとにCTスキャンなどでチェックする必要があります。日本では数千円の保険払いで可能ですが、医療費が国庫負担のイギリスでは、CTスキャンの台数そのものが少なくて、10万円以上の高額。そのため、医師が患者のためにCT検査をNHS本部に要請しても、なかなか使用許可が下りなかったのです。しかし、当方のようにX線では結石を見つけられない事例と、症状悪化による治療コスト増加が頻発したため、CTスキャンを許可する頻度が高まってきたそうです。ただし、その検査の仕方も、けっこう大ざっぱ。裸体になって、割烹着のような後ろ開きの検査着を着用します。 ちゃんと紐を結んでも、背面裸体がちらちら見えてしまいます。 廊下で恥ずかしがる患者の中には、苦情を言う人もいますが、CTがまったく行われなかった時代と比べたら、NHSの体制も進歩してきたように思われます。

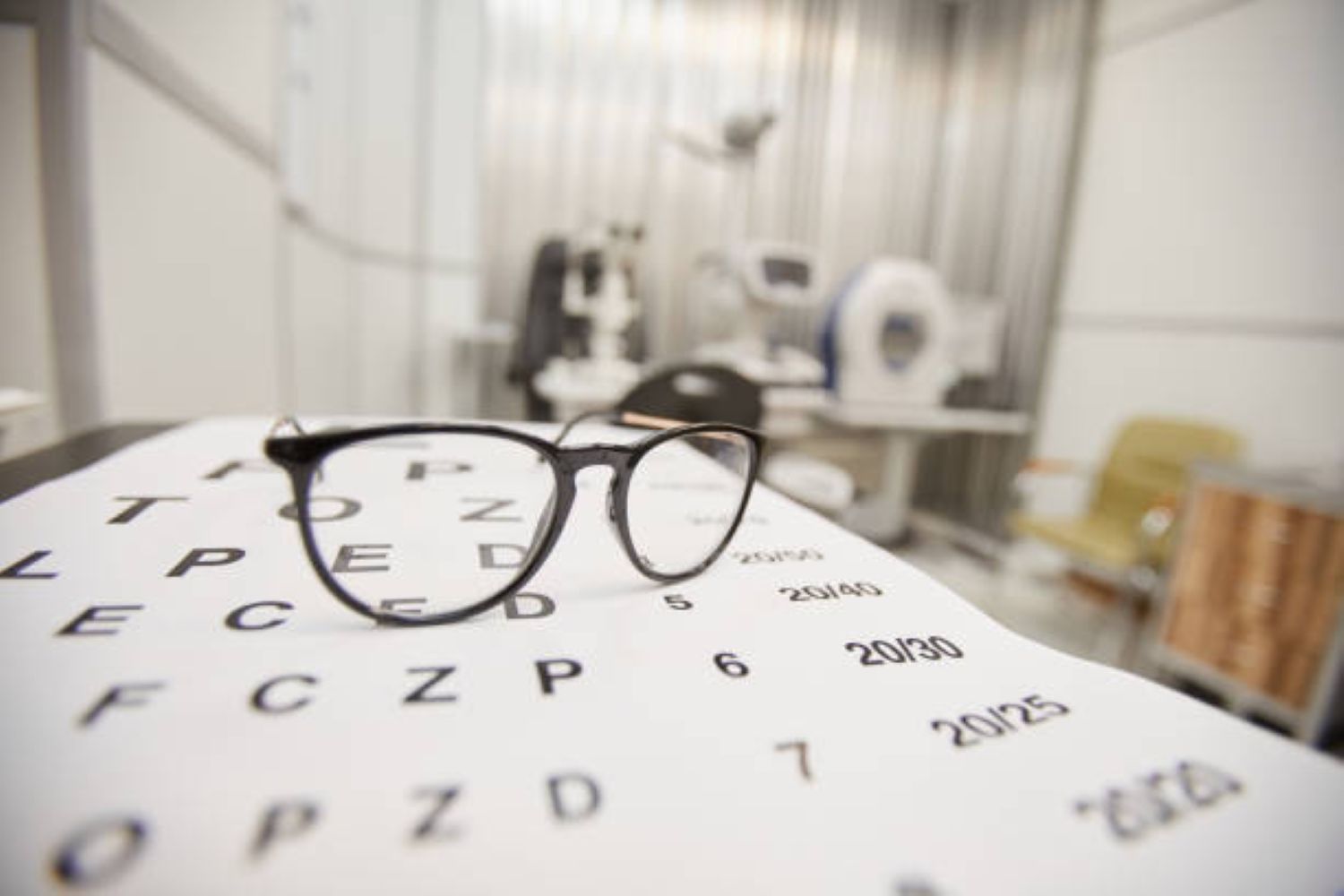

進歩と言えば、つい最近のこと。当方は白内障の手術を受けました。その対応の速さは見事でした。街のメガネ屋に行って、オプティシャン(眼科検査技師)の定期検査を受け、手術が必要ということになって、ひと月以内にすべてが終わったのです。その経過の速さはかなり意外でした。なぜなら、義母の場合は、白内障の手術が必要と診断されてから、手術を受けるまで2年以上待たされたからです。「手術待ちの患者が7百万人」という報道を聞いたのは、2023年のことでしたから、当方も数年間待たされるのだろうと思っていました。

医療が崩壊した国と言われて久しいイギリスですが、NHSは知恵を絞って、少しずつ改善を図っています。当方がわずかひと月で、検眼から施術までたどり着いたのは、まさにその成果で、NHSがプライベートの眼科専門病院で手術が受けられるように段どってくれたためです。 しかし、当方は一切の費用を払っていません。つまり、NHSが当方の施術費用を当方の受けられる権利として負担してくれたのです。 また、NHSでの治療スケジュールが飽和状態になっているので、まだスケジュールに余裕のあるプライベート医療にNHS患者の治療を委ねたということでもあります。

ハイストリートにあるメガネ屋にはオプティシャン(眼科検査技師)が常駐していて、彼らが目の検査結果を分析し、眼鏡の処方や目の問題の診断を行います。当方の場合、「白内障の手術が必要」という診断結果がNHSに送られ、手術治療が段取りされました。イギリスの視力検査では、大きさの異なるアルファベットを読み上げます。Dの場合はデルタ、Eの場合はエコーなどと発声して視力を確認します。

ハイストリートにあるメガネ屋にはオプティシャン(眼科検査技師)が常駐していて、彼らが目の検査結果を分析し、眼鏡の処方や目の問題の診断を行います。当方の場合、「白内障の手術が必要」という診断結果がNHSに送られ、手術治療が段取りされました。イギリスの視力検査では、大きさの異なるアルファベットを読み上げます。Dの場合はデルタ、Eの場合はエコーなどと発声して視力を確認します。

ちょっとだけNHSの歴史に触れますと、第二次大戦直後、労働党の党首だったアトリーが1945年の総選挙のマニフェストで掲げたのが国民皆保険(NHS)です。その総選挙では、戦時内閣で圧倒的な人気だったチャーチルが率いる保守党は惨敗しました。「ゆりかごから墓場まで」のスローガンの元、NHSはイギリス国民に強く支持されたので、後に与党に復権するチャーチル保守党政権もNHSを存続させて現在に至ります。やがて、その医療サービスの低下とその財政難が顕在化し始めると、イギリス人はNHSに文句を言うばかりでした。

しかし、コロナ禍では、イギリス国民の多くがNHS職員の不断の努力と命がけの貢献に心を動かされ、改めてNHSの存在意義に気づかされたのです。実際のNHSは若き医師たちの給与問題、輸血用血液の感染問題など様々な運営上の問題が山積みです。しかし、同時に、NHSはイギリス国民たちに公正な医療サービスを提供する、ひとつのシステムであって、イギリス国民の人道主義的な心意気が活かされた有機的な公共機関として、多くの在英住者から支えられてるのも事実です。かく言う当方も、しょっちゅう患者になってきた分際なので、あまり文句を言える立場ではありません。むしろ、高齢者になった今でも、なお支えてもらっている感謝の念の方が、不満よりも強いかもしれません。

最後に、先日の話。高齢者に仲間入りした誕生日の翌日、NHSのアプリから連絡が来ました。肺炎球菌と帯状疱疹、2つの予防接種を受けるようにとのこと。どちらも、日本では1万円を超える高価なワクチンですが、例によってNHSでは無料です。国民を苦しみから守る福祉を理由にしたものなのか、あるいは将来罹患した場合にかかる治療費を節約するための財政的な理由によるものなのか、どちらの理由が医療サービスの根拠であるかは定かではありません。どちらにしても、接種を受けることで、当方自身のQOL(Quality of Life:人生の質)を維持できるのは有難いことです。イギリスの医療は崩壊していると言われる割には、平均寿命は81.6歳ということなので、日本と比べても悪くないわけで、孫の顔が見られた今となっては、将来に不安を感じるほどのことはないのかもしれません。

Text by M.Kinoshita

アンドリュー王子の娘、ベアトリス王女のお子達(王子の孫)が産まれた病院。当方の孫も同じ年に同病院で生誕。また、王室病院として65歳以上の退役軍人(ペンショナー)が付属施設で暮らしています。インペリアル・カレッジの医学部が直属の医師養成機関でもあります。

アンドリュー王子の娘、ベアトリス王女のお子達(王子の孫)が産まれた病院。当方の孫も同じ年に同病院で生誕。また、王室病院として65歳以上の退役軍人(ペンショナー)が付属施設で暮らしています。インペリアル・カレッジの医学部が直属の医師養成機関でもあります。まず、言葉。

英語が話せても、いざ主治医(以下GP: General Practitioner)とやり取りするとなると、意外な表現や専門用語が出てくるので、かなりの緊張感を覚えます。特に、英語などの欧州言語はひらがなやカタカナと同様に表音文字ですから、その文字面を眺めていても、すぐには意味が分かりません。むしろ、聞いた途端に不安が募ります。そんな時、漢字で伝えて欲しいなあと思うことがあります。 聞いたこともない医学の専門用語でも、表意文字の漢字であれば、ある程度の意味が判るので「ぜんぜんっ分からない!」という不安は少し軽減します。一方の英語では、ラテン語語源だったり、ギリシア語語源だったりと、イギリス人でさえも調べてみないと分からない病名が出てくるのです。例えば、脳溢血、肺炎、腫瘍と言えば、患部も深刻さも、なんとなく想像がつきますが、順にCerebral haemorrhage, pneumonia, tumourと言われても、何の「こっちゃ?」ですよね。特に問診では、英会話の常套句にも出てこない表現が頻出します。もっとも卑近な表現で言えば、Are your bowels regular?「お通じは規則的ですか?」 40年以上前、初めてこの表現を聞いた時には、「bowel(腸)をvowel(母音)の聞き間違えたか?」と真剣に悩みました。逆に、日本の医者に「お通じは順調ですか」と聞かれても、当方の妻のような外国人にはすぐ判る言葉ではありません。文脈を読み取る能力が卓越していれば、判るかもしれませんが……。

このアプリにログインすれば、個人の医療記録が確認できます。医師やNHS職員との詳細な会話とやり取り、既往症、処方や治療経過などが閲覧可能です。日本のマイナンバー保険証に同じ機能が搭載されれば、薬局ごとに発行するお薬リストが無くなるのでしょうか?

このアプリにログインすれば、個人の医療記録が確認できます。医師やNHS職員との詳細な会話とやり取り、既往症、処方や治療経過などが閲覧可能です。日本のマイナンバー保険証に同じ機能が搭載されれば、薬局ごとに発行するお薬リストが無くなるのでしょうか?しかし、10年ほど前からは、その種の思考や直観に頼ることなく、人工的なデバイスに頼れる時代になって来ました。スマホなどの翻訳機能や録音機能で、言葉はすぐに確認できます。その場で分からないことがすぐに調べられるし、治療方法などに誤解が生じないように、医師とのやり取りを録音させてくれる場合もあります。基本的に患者による録音は許されていないそうですが、ほとんどの医師は許可してくれます。また、最近では、個々の患者本人が自分の医療記録をチェックできるようにと、National Health Service(以下、NHS:国民健康保険)は、患者個人にアカウントの作成を奨励しています。そのアカウントはアプリをダウンロードすれば、世界のどこにいても、本人の医療記録・経過が見られるようになっています。当方の場合は、3年前からイギリスの生活が再開したのですが、イギリス生活が始まった1980年代まで遡って、診察結果と治療経過などがすべてひと目で見られるようになっています。つまり、患者も医療担当者も、既往症とか、処方された薬とか、アレルギー症状とか、個々人の医療データを確認して、次の治療などに役立てられるシステムになっているのです。たとえば、当方は毎月持病の処方薬を自分のアプリ・アカウントから発注しています。先日、日本に一時帰国していた際には、日本でそのアプリを使って毎月の処方薬を発注し、イギリスにいる妻に頼んで、その処方薬を薬局で受け取ってもらいました。

また、GPや専門医とは、母国語でのやり取りを希望する外国移民のサービスも充実しつつあります。1990年代に聞いた話では、在英30年の日本人女性55歳が、英語が突然話せなくなり、その女性は通訳を自腹で雇ったということでした。今ではエスニックマイノリティのために無料の通訳サービスが、地域的には充実しつつあるとのこと。ただし、更なるマイノリティである日本語話者のための通訳はごく限られているそうで、当方のようなロンドンから離れた住民には、そのサービスの恩恵には預かれないようです。

イギリスの医療制度への信頼感

以上のように、NHSの個人アカウントの設定や通訳の帯同などで、言葉の問題は徐々に改善されつつありますが、医療全体のクオリティの面では、いろいろな話を聞かされますし、当方も、日本ではありえない事態をいくつも経験してきました。たとえば、日本、スイス、韓国、そしてイギリスで、救急車に乗ったことがあります。付き添いの場合も含めていますが、処置がもっとも手厚いのは、やはり日本だったかなと思います。もっともスマートな救急隊と言われるスイスでは、後日、救急車利用代の請求書が届きました。基本的に、どの国でも、隊員の迅速丁寧な応急処置によって、病院に着く前には安心感が確保できていました。しかし、イギリスの場合は、患者を励ます言葉以外には、何の処置もなく、病院に着いても順番を待たされるだけ……という経験がいくつかあります。ひとつだけ紹介すると、2007年のこと。当方は、激痛と発作で気を失い、その次の激痛を伴う発作で目をさますという絶望スパイラルを一晩中繰り返したことがあります。10時間以上、廊下の担架の上で横になった状態で、専門医が来るまで順番待ち。時々見回るイケメンのギリシア系医師は「たぶん、腎臓結石だから心配するな」と励ましてくれますが、「痛み止めは?」と聞くと、「処方は検査と診察の後だ」とドライな対応。その後も七転八倒の痛みをくり返し、ようやく専門医の診察を経て入院。X線検査2回、診察3回を経て「異常なし」の診断で5日後に退院。ベッドと食事は当てがわれましたが、事実、何の治療も行われませんでした。

警察、救急、火事の場合、イギリスでは999番が対応します。救急隊員の多くはNHSの職員ですが、免許を持った民間企業やボランティア団体も救急サービスを提供しています。残念なことに、近年は、アルコールや薬物で我を失った人々による、救急隊員に対する暴力が増加しています。

警察、救急、火事の場合、イギリスでは999番が対応します。救急隊員の多くはNHSの職員ですが、免許を持った民間企業やボランティア団体も救急サービスを提供しています。残念なことに、近年は、アルコールや薬物で我を失った人々による、救急隊員に対する暴力が増加しています。ところが、約1年後に同じことが、赴任先のスイスで起きたのです。救急隊員からすぐにモルヒネに近い効能のある痛み止め注射を受けて、痛みが治まり始めたところで、救急車で病院に向かいました。そして、数日後にCTスキャンを受けて、腎臓と尿管に詰まった大量の結石を取り除く手術で完全回復。つまり、当時のイギリスではCTなどの検査機器が充実してなかったこともあって、当方の体内にこびりついた結石をひとつも見つけられなかったのです。これは、極端、且つ不運な例と思っていましたが、当方の周囲では、NHSで被った数々の恐怖体験が語られています。

最近の例だけに限定しますと、拙息子の嫁が出産で2リットル以上の出血。数日間、彼女は死地の淵を彷徨いました。生まれたばかりの赤ん坊(我が孫)を拙息子に手渡した看護師は、「この子の面倒をみられるのはアナタだけよ」と決死の表情で言い残し、息子嫁と彼女らは手術室の中に……。ひと月間ほど入退院を繰り返した後、息子の嫁は無事生還しましたが、そのひと月間、我々家族は不安や恐怖と闘っていました。この件は千人に一人ほどの稀なケースでしたが、医療過誤が無かったかどうかという議論の余地が残る案件だったため、息子は、時系列の経過レポートを病院と第三者機関に証言として送ったそうです。他にも、友人が交通事故に遭い、脚が20㎝以上に渡って縦にパックリ割れて、脛骨や腓骨が見えたまま、執刀医が休みとなる週末の2日間放置された例も聞きました。これも、つい数か月前のことです。

改善の兆しと患者の将来

イギリス医療の恐怖シーンは、枚挙に暇がないのですが、ことが済んでしまえば、すべての恐怖体験は笑い話になります。当方の場合も、「当時のイギリスは設備が不十分だったから、僕の結石治療をスイス医療に任せたんかな」と冗談にしていますし、息子の場合も「妻を失うんではないかと怖かったけど、今の幸福をしみじみと味わっている」と涙を滲ませます。交通事故に遭った友人も「患部を乾かさなかったら、問題ないと聞いていたので、心配はしてなかったんだ。おかげで、病床では本がたくさん読めたよ。内容は全然頭に入って来なかったけどね」とのこと。外科医によれば、ドレッシング(ガーゼ)で覆って、患部を乾かすことがなければ、縫合は数日後でも可能ということだそうです。「ここ戦地じゃないよね。ロンドンだよね」と言いたくなるほどの……なんという、粗っぽさでしょうか。 警察、救急、火事の場合、イギリスでは999番が対応します。救急隊員の多くはNHSの職員ですが、免許を持った民間企業やボランティア団体も救急サービスを提供しています。残念なことに、近年は、アルコールや薬物で我を失った人々による、救急隊員に対する暴力が増加しています。

警察、救急、火事の場合、イギリスでは999番が対応します。救急隊員の多くはNHSの職員ですが、免許を持った民間企業やボランティア団体も救急サービスを提供しています。残念なことに、近年は、アルコールや薬物で我を失った人々による、救急隊員に対する暴力が増加しています。ところで、当方の腎臓結石は、数年ごとにCTスキャンなどでチェックする必要があります。日本では数千円の保険払いで可能ですが、医療費が国庫負担のイギリスでは、CTスキャンの台数そのものが少なくて、10万円以上の高額。そのため、医師が患者のためにCT検査をNHS本部に要請しても、なかなか使用許可が下りなかったのです。しかし、当方のようにX線では結石を見つけられない事例と、症状悪化による治療コスト増加が頻発したため、CTスキャンを許可する頻度が高まってきたそうです。ただし、その検査の仕方も、けっこう大ざっぱ。裸体になって、割烹着のような後ろ開きの検査着を着用します。 ちゃんと紐を結んでも、背面裸体がちらちら見えてしまいます。 廊下で恥ずかしがる患者の中には、苦情を言う人もいますが、CTがまったく行われなかった時代と比べたら、NHSの体制も進歩してきたように思われます。

進歩と言えば、つい最近のこと。当方は白内障の手術を受けました。その対応の速さは見事でした。街のメガネ屋に行って、オプティシャン(眼科検査技師)の定期検査を受け、手術が必要ということになって、ひと月以内にすべてが終わったのです。その経過の速さはかなり意外でした。なぜなら、義母の場合は、白内障の手術が必要と診断されてから、手術を受けるまで2年以上待たされたからです。「手術待ちの患者が7百万人」という報道を聞いたのは、2023年のことでしたから、当方も数年間待たされるのだろうと思っていました。

医療が崩壊した国と言われて久しいイギリスですが、NHSは知恵を絞って、少しずつ改善を図っています。当方がわずかひと月で、検眼から施術までたどり着いたのは、まさにその成果で、NHSがプライベートの眼科専門病院で手術が受けられるように段どってくれたためです。 しかし、当方は一切の費用を払っていません。つまり、NHSが当方の施術費用を当方の受けられる権利として負担してくれたのです。 また、NHSでの治療スケジュールが飽和状態になっているので、まだスケジュールに余裕のあるプライベート医療にNHS患者の治療を委ねたということでもあります。

NHSのおかげ

イギリスには、富裕層が高額医療を支払うプライベート医療機関もありますが、NHSにかかる限り、タダ。無料です。60歳未満は処方箋の手続き料を払いますが、処方薬自体はタダです。その代わり、我々納税者が払う税金は日本と比べてもかなり高額。医療費が完全に国庫負担ともなると、財源やらマンパワーやら、何かと無理が生じてくるのは当然です。ただし、イギリスに限らず、多くの先進国では医療崩壊が懸念されています。日本も個々のお医者様に頼るところが大きいのが実情で、むしろ頑張りすぎなんではないかなという気もします。 ハイストリートにあるメガネ屋にはオプティシャン(眼科検査技師)が常駐していて、彼らが目の検査結果を分析し、眼鏡の処方や目の問題の診断を行います。当方の場合、「白内障の手術が必要」という診断結果がNHSに送られ、手術治療が段取りされました。イギリスの視力検査では、大きさの異なるアルファベットを読み上げます。Dの場合はデルタ、Eの場合はエコーなどと発声して視力を確認します。

ハイストリートにあるメガネ屋にはオプティシャン(眼科検査技師)が常駐していて、彼らが目の検査結果を分析し、眼鏡の処方や目の問題の診断を行います。当方の場合、「白内障の手術が必要」という診断結果がNHSに送られ、手術治療が段取りされました。イギリスの視力検査では、大きさの異なるアルファベットを読み上げます。Dの場合はデルタ、Eの場合はエコーなどと発声して視力を確認します。ちょっとだけNHSの歴史に触れますと、第二次大戦直後、労働党の党首だったアトリーが1945年の総選挙のマニフェストで掲げたのが国民皆保険(NHS)です。その総選挙では、戦時内閣で圧倒的な人気だったチャーチルが率いる保守党は惨敗しました。「ゆりかごから墓場まで」のスローガンの元、NHSはイギリス国民に強く支持されたので、後に与党に復権するチャーチル保守党政権もNHSを存続させて現在に至ります。やがて、その医療サービスの低下とその財政難が顕在化し始めると、イギリス人はNHSに文句を言うばかりでした。

しかし、コロナ禍では、イギリス国民の多くがNHS職員の不断の努力と命がけの貢献に心を動かされ、改めてNHSの存在意義に気づかされたのです。実際のNHSは若き医師たちの給与問題、輸血用血液の感染問題など様々な運営上の問題が山積みです。しかし、同時に、NHSはイギリス国民たちに公正な医療サービスを提供する、ひとつのシステムであって、イギリス国民の人道主義的な心意気が活かされた有機的な公共機関として、多くの在英住者から支えられてるのも事実です。かく言う当方も、しょっちゅう患者になってきた分際なので、あまり文句を言える立場ではありません。むしろ、高齢者になった今でも、なお支えてもらっている感謝の念の方が、不満よりも強いかもしれません。

最後に、先日の話。高齢者に仲間入りした誕生日の翌日、NHSのアプリから連絡が来ました。肺炎球菌と帯状疱疹、2つの予防接種を受けるようにとのこと。どちらも、日本では1万円を超える高価なワクチンですが、例によってNHSでは無料です。国民を苦しみから守る福祉を理由にしたものなのか、あるいは将来罹患した場合にかかる治療費を節約するための財政的な理由によるものなのか、どちらの理由が医療サービスの根拠であるかは定かではありません。どちらにしても、接種を受けることで、当方自身のQOL(Quality of Life:人生の質)を維持できるのは有難いことです。イギリスの医療は崩壊していると言われる割には、平均寿命は81.6歳ということなので、日本と比べても悪くないわけで、孫の顔が見られた今となっては、将来に不安を感じるほどのことはないのかもしれません。

Text by M.Kinoshita

マック木下

ロンドンを拠点にするライター。96年に在英企業の課長職を辞し、子育てのために「主夫」に転身し、イクメン生活に突入。英人妻の仕事を優先して世界各国に転住しながら明るいオタク系執筆生活。趣味は創作料理とスポーツ(プレイと観戦)。ややマニアックな歴史家でもあり「駐日英国大使館の歴史」と「ロンドン の歴史散歩」などが得意分野。主な寄稿先は「英国政府観光庁刊ブログBritain Park(筆名はブリ吉)」など英国の産品や文化の紹介誌。