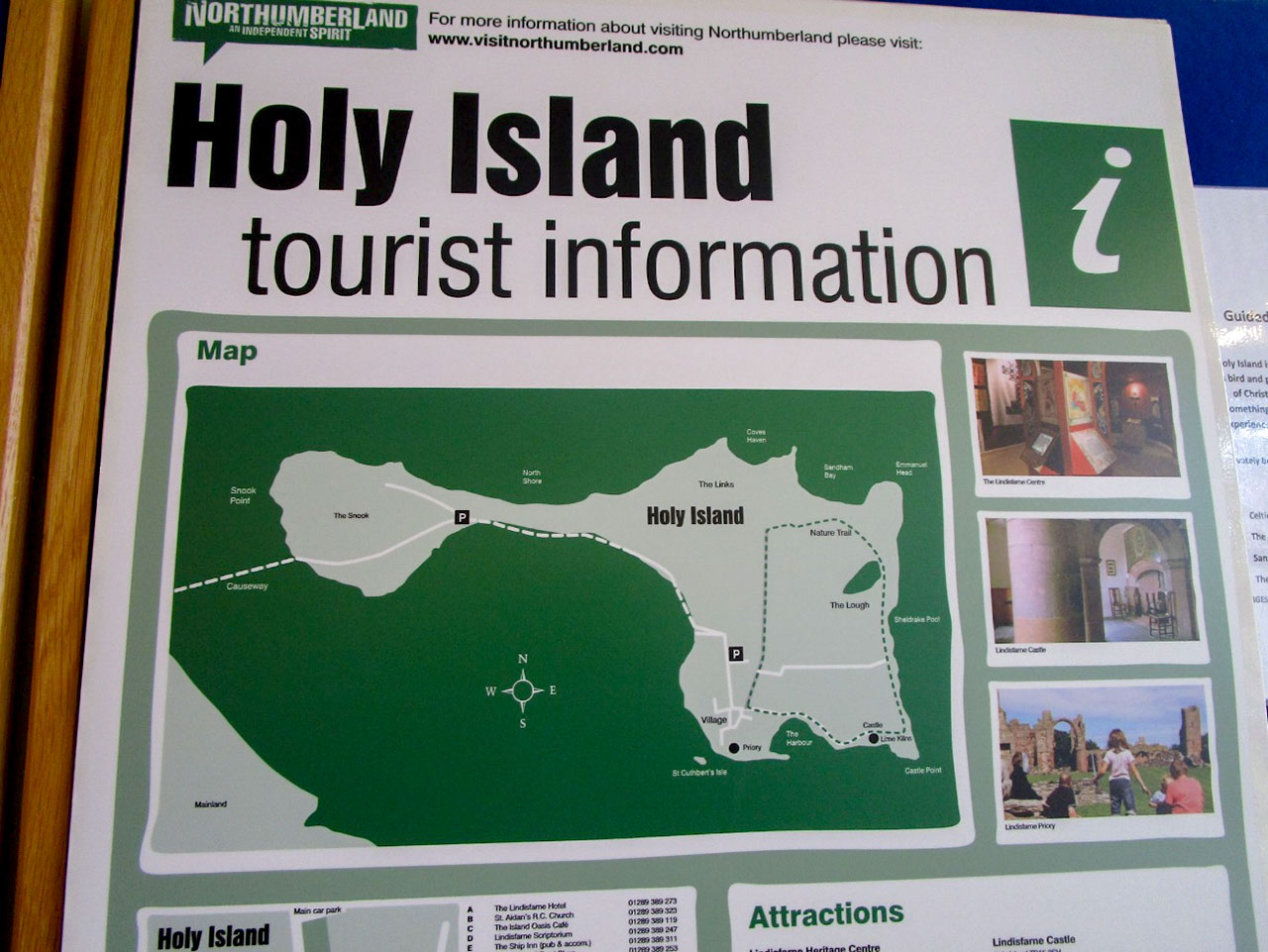

「明日は島に行きましょう」 旅もあと2日で終わりという段になって、突然妻が言い放ちました。海を渡るとなると、天候などの関係で欠航などのリスクを案じる必要があるだろうと地図を眺めていましたら、「あれ?かなり沖にあるのに、この島は陸と『点線』で繋がっている」ことに気付きました。妻によれば、イギリス人であれば、この島の存在自体が常識であり、ノーサンバランドに来たら、絶対行かねばならない島、と言われてしまいました。

聖なる島リンディスファーンに渡ろうとしたら、ナビゲーションは海の方向を指していました。地図では控えめな点線でしたが、ナビは強気です。満潮になってもナビ画面の道は消えませんでした。14時24分は干潮が始まってコーズウェイが海上(地上?)に現れた時刻。

聖なる島リンディスファーンに渡ろうとしたら、ナビゲーションは海の方向を指していました。地図では控えめな点線でしたが、ナビは強気です。満潮になってもナビ画面の道は消えませんでした。14時24分は干潮が始まってコーズウェイが海上(地上?)に現れた時刻。

満潮になれば、この監視所の足元まで海水が上がって来ます。海面からおよそ3mの高さでしょうか?かなりの干満差です。また、監視所と同じ高さの避難所もいくつか干潟の中に設けられていましたが、勢いのある満潮の海流の中に居残されたとしたら、どうやってその避難所まで辿り着けるのかが疑問に残りました。

満潮になれば、この監視所の足元まで海水が上がって来ます。海面からおよそ3mの高さでしょうか?かなりの干満差です。また、監視所と同じ高さの避難所もいくつか干潟の中に設けられていましたが、勢いのある満潮の海流の中に居残されたとしたら、どうやってその避難所まで辿り着けるのかが疑問に残りました。

島からノーサンバランド沿岸に戻った時の光景。リンディスファーン島に繋がるコーズウェイが渡れなくなるギリギリまで人々はスリルを楽しんでいます。皆、その潮流の速さに驚いては喚声を上げていました。

島からノーサンバランド沿岸に戻った時の光景。リンディスファーン島に繋がるコーズウェイが渡れなくなるギリギリまで人々はスリルを楽しんでいます。皆、その潮流の速さに驚いては喚声を上げていました。  リンディファーン島の別名はホーリーアイランド。たくさんの中国人旅行者の中には、海を渡ること自体が神聖に思えると英語で話している人物がいました。当方以外の日本人は皆無。

リンディファーン島の別名はホーリーアイランド。たくさんの中国人旅行者の中には、海を渡ること自体が神聖に思えると英語で話している人物がいました。当方以外の日本人は皆無。

ともあれ、当方らは干潮の海から湧いて出て来た点線の道、コーズウェイ(Causeway)を渡り、聖なる島リンディスファーンに上陸しました。舗装されたコーズウェイが出来上がった時に、島民はとても喜んだそうですが、自然保護の立場では別の意見もあったようです。その保護を充実させる意味でも、日本の尾瀬沼同様にラムサール条約で世界有数の湿地として1976年に登録された島でもあります。海水の湿地と言えば、当方が必ず探すのが食用植物サムファイアです。ここにも野草のように生えていました。鮮やかな緑が映えるので、魚のグリル料理の付け合わせとして供されますが、塩辛いせいかどうか、口にしないイギリス人も多いそう。海ブドウに近からずとも遠からじ、ゼリーのようでありながら外皮がプチプチな食感は日本人好みかもしれません。地元やロンドンのスーパーではイスラエル産が売られています。リンディスファーン島のカフェではカニ(clubではなくcrab)のサンドイッチが飛ぶように売れていて、eat in の付け合わせにはサムファイアが添えられていました。

コーズウェイ沿いにはサムファイアが自生していました。塩辛いですが、イギリス人が食す数少ない海藻類のひとつです。魚料理のガーニッシュとして使われます。ちなみに、当方はsea weedという言葉は絶対使いません。我々日本人はweed(雑草)など食べないからです。

コーズウェイ沿いにはサムファイアが自生していました。塩辛いですが、イギリス人が食す数少ない海藻類のひとつです。魚料理のガーニッシュとして使われます。ちなみに、当方はsea weedという言葉は絶対使いません。我々日本人はweed(雑草)など食べないからです。

補修中のリンディスファーン城とライムキルン跡。これだけ大規模なライムキルン跡はここにしか残っていないそうです。産業革命は地方に点在した自然に近い豊かさを人間から遠のかせてしまったのだな、とこの光景を眺めながら考えていました。

補修中のリンディスファーン城とライムキルン跡。これだけ大規模なライムキルン跡はここにしか残っていないそうです。産業革命は地方に点在した自然に近い豊かさを人間から遠のかせてしまったのだな、とこの光景を眺めながら考えていました。  リンディスファーン島から北海の南とノーサンバランドの沿岸を望みます。

リンディスファーン島から北海の南とノーサンバランドの沿岸を望みます。

徒歩で一周しても小一時間。そんな小さな島が何故「聖なる島」と呼ばれるのか? 宗教政策とはいえ、廃墟にされた修道院跡を仰ぎ眺めつつ、ヘンリー8世もヒドイことをするなぁと、これまたお決まりのつぶやきを放ちながら隣接する聖メリー教会に入るなり目に入って来たのは、多くの奇跡を起こしたと言われる聖人カスバートの棺を担ぐ6名の僧侶像でした。修道院の時代から1,000年間以上に渡って聖なる島であったことが伝わってくる瞬間です。10世紀前ですと、当然コーズウェイなどありませんから、干潮時間帯の干潟に足を取られながら泥まみれになった巡礼者が島まで渡る様子が目に浮かびます。島に着くと、海水で泥を洗い流して身支度を整えてから修道院や教会に向かうのが巡礼者の作法なのですね。良く生きよう、よりよく生きようという信仰者の姿勢を想像するだけで胸を打たれる思いがします。聖なる島のゆえんを実感しました。

リンディファーン島の聖メリー教会には、修道士6名が聖人カスバートの棺を担いで、ヴァイキングからの難を逃れました。

リンディファーン島の聖メリー教会には、修道士6名が聖人カスバートの棺を担いで、ヴァイキングからの難を逃れました。

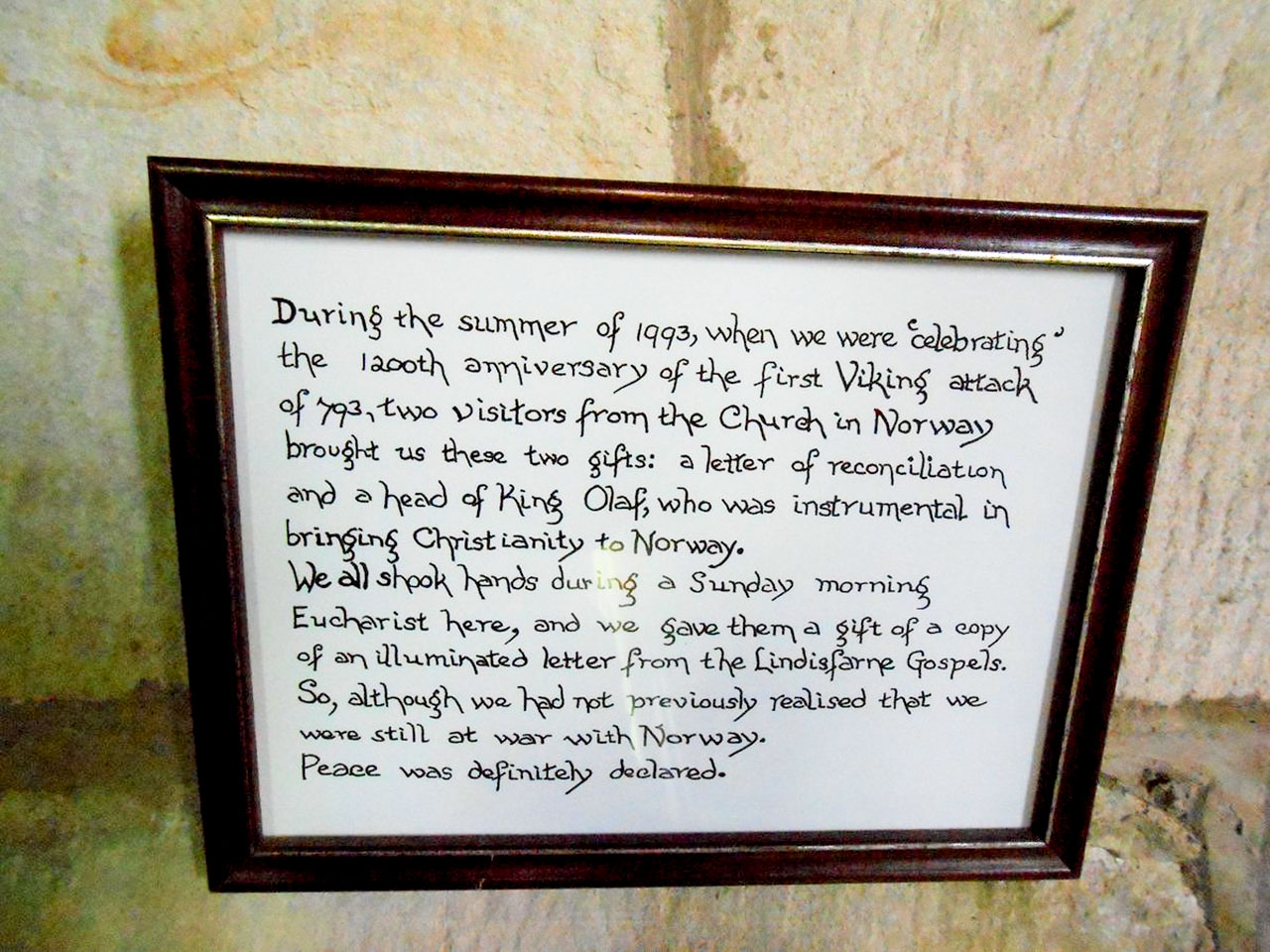

[*1]ヴァイキングによる最初の攻撃(A.D.793年)から1200年経った1993年に、その出来事に関する式典の最中、ノルウェイから2名のキリスト教司祭がヴァイキングの末裔として和解文を手に聖メリー教会に現れました。画像の額には友好関係を結んだ経緯が綴られています。上の肖像はノルウェイにキリスト教を布教しようとして793年にヴァイキングに殺害された聖人とされています。

[*1]ヴァイキングによる最初の攻撃(A.D.793年)から1200年経った1993年に、その出来事に関する式典の最中、ノルウェイから2名のキリスト教司祭がヴァイキングの末裔として和解文を手に聖メリー教会に現れました。画像の額には友好関係を結んだ経緯が綴られています。上の肖像はノルウェイにキリスト教を布教しようとして793年にヴァイキングに殺害された聖人とされています。

侵略史という観点があるとしたら、「異なった正義」というコトバで、ある程度の説明が可能です。既存社会を完全に抹殺することで、侵略者は自分たちの行為を正当化し、新しい社会の正義として成立させます。一方、侵略される立場から見れば、侵略者による破壊は道徳や倫理観の欠如した野蛮人の振る舞いであり、且つ生存のための闘いを正当化するために、既存の正義を掲げます。これら相異なる2つの正義のために人間は殺し合い、戦争してきたことは皆さまご存知のとおりです。

当時のブリテン島では、イギリスのカソリック社会と、ヴァイキングの既存宗教とが、それぞれの正義に基づいて闘かっていたとも言えるわけです。一方で、当時のヴァイキングの立場としては、スカンジナビアの住民による反キリスト教闘争という側面もあったことから、あえてキリスト教の聖地として知られていたリンディスファーンを最初に攻撃したという説も挙げられています。その後の中世西欧社会では、略奪と占領の範囲を広げるヴァイキングが、イングランド人にとって恨みと脅威の対象となったという史実が実感できる場でもあると言えます。

ともあれ、この島は西暦793年から中世(諸説あり)まで、たびたびヴァイキングの侵攻を被ってきましたが、1993年のある日、謝罪文を手にした2名のノルウェイ人がこの教会に現れたという話が額[*1]の中に記載されているのです。

近年、日韓関係が思わしくない時期だけに、この話には心が揺り動かされました。ただ、あっさりした謝罪であり、受け容れる側もまた、あっさりしたものだなと感じました。1200年を超える時間の長さが、空間の緊張感を和らげた、ということでしょうか。なにしろ、謝罪に来た人たちは自らの過ちを詫びに来たわけではありませんし、侵略した責任を取れるわけでもありません。世代を経て、過去の憎悪が既に失われていることを確認するために、和解というコトバを使ってこの地に現われたようにも思われます。西暦793年の国際情勢、自然環境、食糧事情、強いものだけが生き残れるという時代の秩序として考えると、侵略や争奪は当時としては無理もなかったことであろうと想像します。そして、現代の当事者間には直接関係のない過去の事案でも、国家レベルや宗教レベルで謝罪や和解が成立することが少し羨ましく思いました。

また、ヘンリ8世がこの島にアングリカン(英国教会)の信仰を強制してからも、修道院時代と同様に巡礼の地であり、聖なる島であり続けたことは、現代に至って信仰の強さを示しています。ここで生み出されたゴスペル(リンディスファーンの福音)は今でこそ大英博物館に保管されていますが、聖なるものの発祥の場として巡礼者はいまだに途絶えないとのことです。

ここでのゴスペルズとは、歌のことではなく福音のこと。エヴァンジェリストとはアニメの主人公ではなくて伝道師です。リンディスファーンの福音書はラテン語の装飾写本であって、その装表や内容もアングロサクソンとケルトの文化が融合したイギリス特有の宗教芸術として評価されています。当方にはピンと来ませんでしたが、妻も含めてキリスト教徒たちは信教と旧教とは無関係に、聖なる書に対して真摯な姿勢を示し、感動を露わにしていました。原本は大英博物館に保管されています。

ここでのゴスペルズとは、歌のことではなく福音のこと。エヴァンジェリストとはアニメの主人公ではなくて伝道師です。リンディスファーンの福音書はラテン語の装飾写本であって、その装表や内容もアングロサクソンとケルトの文化が融合したイギリス特有の宗教芸術として評価されています。当方にはピンと来ませんでしたが、妻も含めてキリスト教徒たちは信教と旧教とは無関係に、聖なる書に対して真摯な姿勢を示し、感動を露わにしていました。原本は大英博物館に保管されています。

最後に行ったスコットランドとの国境のハイキングコースSt Abb’s Headの景色ですが、どこのガイドにもこのコースは一切書かれていないだけでなく、すれ違う人もまったく見ませんでした。だから、魅力的なのですね、イギリスの散歩は…

最後に行ったスコットランドとの国境のハイキングコースSt Abb’s Headの景色ですが、どこのガイドにもこのコースは一切書かれていないだけでなく、すれ違う人もまったく見ませんでした。だから、魅力的なのですね、イギリスの散歩は…

さて、最後になりますが、今回の旅についてまとめるのはまだ時期が早い気がしています。観たものや経験は忘れないうちであれば、誰にでも語れることですが、学び取ることや、自分にとってアレはなんだったのかな、と思い巡らしては、何かしらの意味付けをするまでには多少の時間が掛かります。知識や経験を運用することを教養(culture)と言う人もいますが、当方は空気の悪い国での赴任を終えて、自腹の休暇でノーサンバランドに心のデトックスに行ったのであって、学びに行ったつもりはありませんので、これ以上の言及は控えたいと思います。むしろ、タイガー・パンク・カットにされたことも含めて、普段の生活とは異なる新鮮な体験になりました。おそらく、ノーサンバランドにもう一度行ってみたいと思う理由は、そこではまだ知りたいことや、やってみたいことがまだまだ残されているとか、再訪したい魅力があるということなので、今後はノーサンバランドの常連になってみたい気もしています。でも、再びタイガーカットに刈られるのはごめん被ります。

以上、とりあえず、シリーズとして紹介するノーサンバランド紀行はこれで終わりです。ご笑読有難うございました。

St Abb’s Headの丘の上から眺めた国境の小村St Abb’s

St Abb’s Headの丘の上から眺めた国境の小村St Abb’s

次回は、当方の友人がclerk(最高経営責任者)を勤めるロンドンの、とあるlivery companyを予定しています。

Text&Photo by M.Kinoshita

関連リンク

牧歌的ノーサンバランド紀行 その4「自然美の宝庫AONBを歩く旅」

牧歌的ノーサンバランド紀行 その3「アンブルからシーハウシズまで北上」

牧歌的ノーサンバランド紀行 その2「ニューカッスルからアンブルまで北上」

牧歌的ノーサンバランド紀行 その1 「言葉の壁、心の壁」

聖なる島リンディスファーンに渡ろうとしたら、ナビゲーションは海の方向を指していました。地図では控えめな点線でしたが、ナビは強気です。満潮になってもナビ画面の道は消えませんでした。14時24分は干潮が始まってコーズウェイが海上(地上?)に現れた時刻。

聖なる島リンディスファーンに渡ろうとしたら、ナビゲーションは海の方向を指していました。地図では控えめな点線でしたが、ナビは強気です。満潮になってもナビ画面の道は消えませんでした。14時24分は干潮が始まってコーズウェイが海上(地上?)に現れた時刻。車で海を渡る

さて、その島はノーサンバランドのAONB(特別自然美観地域)の中でも忘れられない場所となりました。例によって日本の旅行ガイドではほとんど触れられていない、その名もリンディスファーン島。フランスのモン・サン・ミッシェル島と同様の潮汐島(ちょうせきとう)です。引き潮の間に海から「モーゼの十戒」のごとく道筋が現れるので、ワジ(涸れ川)のように地図上では点線で示されるわけです。基本的に干潮の時間帯しか島に渡る方法はありません。「清教徒の道」と呼ばれるフットパスを徒歩で渡る人もいるそうですが、ブリテン島からの往復は泊りがけが必至です。また、潮が満ち始める時間に巻き込まれると逃げ場を失うこともあります。年に数回は自然の恐ろしさを軽んじたドライバーによって、車が潮に流されることもあり、海から突き出た避難場所も人々で満杯になり、避難台の柱が壊れかけたこともあるそうです。ちなみに、人の救助はしてくれますが、海上での車の自損と他損は自己責任です。車の油が漁場を汚染してしまうことにもなるのですが、対象となる保険はありませんので、要注意です。 満潮になれば、この監視所の足元まで海水が上がって来ます。海面からおよそ3mの高さでしょうか?かなりの干満差です。また、監視所と同じ高さの避難所もいくつか干潟の中に設けられていましたが、勢いのある満潮の海流の中に居残されたとしたら、どうやってその避難所まで辿り着けるのかが疑問に残りました。

満潮になれば、この監視所の足元まで海水が上がって来ます。海面からおよそ3mの高さでしょうか?かなりの干満差です。また、監視所と同じ高さの避難所もいくつか干潟の中に設けられていましたが、勢いのある満潮の海流の中に居残されたとしたら、どうやってその避難所まで辿り着けるのかが疑問に残りました。 リンディスファーンコーズウェイの動画

当方らはBerwick(ベリック)の街中にあるAirbnbを今回の旅の3つめの拠点としたので、干満時刻に合わせ、車での日帰り旅行を敢行しました。島からの朝焼けを拝みたくなる光景でしたので、宿泊を試みようと調べてみましたが、叶いませんでした。島の数少ない宿泊施設は季節に関係なく常にキリスト教の巡礼者だけで満杯になるそうです。 島からノーサンバランド沿岸に戻った時の光景。リンディスファーン島に繋がるコーズウェイが渡れなくなるギリギリまで人々はスリルを楽しんでいます。皆、その潮流の速さに驚いては喚声を上げていました。

島からノーサンバランド沿岸に戻った時の光景。リンディスファーン島に繋がるコーズウェイが渡れなくなるギリギリまで人々はスリルを楽しんでいます。皆、その潮流の速さに驚いては喚声を上げていました。 リンディファーン島の別名はホーリーアイランド。たくさんの中国人旅行者の中には、海を渡ること自体が神聖に思えると英語で話している人物がいました。当方以外の日本人は皆無。

リンディファーン島の別名はホーリーアイランド。たくさんの中国人旅行者の中には、海を渡ること自体が神聖に思えると英語で話している人物がいました。当方以外の日本人は皆無。ともあれ、当方らは干潮の海から湧いて出て来た点線の道、コーズウェイ(Causeway)を渡り、聖なる島リンディスファーンに上陸しました。舗装されたコーズウェイが出来上がった時に、島民はとても喜んだそうですが、自然保護の立場では別の意見もあったようです。その保護を充実させる意味でも、日本の尾瀬沼同様にラムサール条約で世界有数の湿地として1976年に登録された島でもあります。海水の湿地と言えば、当方が必ず探すのが食用植物サムファイアです。ここにも野草のように生えていました。鮮やかな緑が映えるので、魚のグリル料理の付け合わせとして供されますが、塩辛いせいかどうか、口にしないイギリス人も多いそう。海ブドウに近からずとも遠からじ、ゼリーのようでありながら外皮がプチプチな食感は日本人好みかもしれません。地元やロンドンのスーパーではイスラエル産が売られています。リンディスファーン島のカフェではカニ(clubではなくcrab)のサンドイッチが飛ぶように売れていて、eat in の付け合わせにはサムファイアが添えられていました。

コーズウェイ沿いにはサムファイアが自生していました。塩辛いですが、イギリス人が食す数少ない海藻類のひとつです。魚料理のガーニッシュとして使われます。ちなみに、当方はsea weedという言葉は絶対使いません。我々日本人はweed(雑草)など食べないからです。

コーズウェイ沿いにはサムファイアが自生していました。塩辛いですが、イギリス人が食す数少ない海藻類のひとつです。魚料理のガーニッシュとして使われます。ちなみに、当方はsea weedという言葉は絶対使いません。我々日本人はweed(雑草)など食べないからです。聖なる島リンディスファーン

さて、島の教会周辺に設置された大きな駐車場から、リンディスファーン城と大規模なライムキルンの跡が眺められます。産業革命以前、この島も他の地方都市と同様に生産性の高さと、陸海の豊かな自然の恵みによって多くの人々で賑わっていたことが想像できます。現在の島民は160名余ですが、産業革命以前には最大で3千名に達したという案内文も掲示されていました。都市部への人口集中を招いた産業革命、それ以前の地方は元気だったのですね。 補修中のリンディスファーン城とライムキルン跡。これだけ大規模なライムキルン跡はここにしか残っていないそうです。産業革命は地方に点在した自然に近い豊かさを人間から遠のかせてしまったのだな、とこの光景を眺めながら考えていました。

補修中のリンディスファーン城とライムキルン跡。これだけ大規模なライムキルン跡はここにしか残っていないそうです。産業革命は地方に点在した自然に近い豊かさを人間から遠のかせてしまったのだな、とこの光景を眺めながら考えていました。 リンディスファーン島から北海の南とノーサンバランドの沿岸を望みます。

リンディスファーン島から北海の南とノーサンバランドの沿岸を望みます。徒歩で一周しても小一時間。そんな小さな島が何故「聖なる島」と呼ばれるのか? 宗教政策とはいえ、廃墟にされた修道院跡を仰ぎ眺めつつ、ヘンリー8世もヒドイことをするなぁと、これまたお決まりのつぶやきを放ちながら隣接する聖メリー教会に入るなり目に入って来たのは、多くの奇跡を起こしたと言われる聖人カスバートの棺を担ぐ6名の僧侶像でした。修道院の時代から1,000年間以上に渡って聖なる島であったことが伝わってくる瞬間です。10世紀前ですと、当然コーズウェイなどありませんから、干潮時間帯の干潟に足を取られながら泥まみれになった巡礼者が島まで渡る様子が目に浮かびます。島に着くと、海水で泥を洗い流して身支度を整えてから修道院や教会に向かうのが巡礼者の作法なのですね。良く生きよう、よりよく生きようという信仰者の姿勢を想像するだけで胸を打たれる思いがします。聖なる島のゆえんを実感しました。

リンディファーン島の聖メリー教会には、修道士6名が聖人カスバートの棺を担いで、ヴァイキングからの難を逃れました。

リンディファーン島の聖メリー教会には、修道士6名が聖人カスバートの棺を担いで、ヴァイキングからの難を逃れました。ヴァイキングからの謝罪

この聖メリー教会の内部には他の教会とは異なるものがたくさん展示されていることにも気付きました。中でも目を引いたのが、ひとつの額[*1]の中に記載されていた内容。なにしろ、聖人の遺体を修道士たちが担ぎ出すような事態とは、精神のよりどころの危機、信仰の存亡にかかわる重大事件があったわけですから、教会内にはそのことに関わる記述が残されるわけです。

[*1]ヴァイキングによる最初の攻撃(A.D.793年)から1200年経った1993年に、その出来事に関する式典の最中、ノルウェイから2名のキリスト教司祭がヴァイキングの末裔として和解文を手に聖メリー教会に現れました。画像の額には友好関係を結んだ経緯が綴られています。上の肖像はノルウェイにキリスト教を布教しようとして793年にヴァイキングに殺害された聖人とされています。

[*1]ヴァイキングによる最初の攻撃(A.D.793年)から1200年経った1993年に、その出来事に関する式典の最中、ノルウェイから2名のキリスト教司祭がヴァイキングの末裔として和解文を手に聖メリー教会に現れました。画像の額には友好関係を結んだ経緯が綴られています。上の肖像はノルウェイにキリスト教を布教しようとして793年にヴァイキングに殺害された聖人とされています。侵略史という観点があるとしたら、「異なった正義」というコトバで、ある程度の説明が可能です。既存社会を完全に抹殺することで、侵略者は自分たちの行為を正当化し、新しい社会の正義として成立させます。一方、侵略される立場から見れば、侵略者による破壊は道徳や倫理観の欠如した野蛮人の振る舞いであり、且つ生存のための闘いを正当化するために、既存の正義を掲げます。これら相異なる2つの正義のために人間は殺し合い、戦争してきたことは皆さまご存知のとおりです。

当時のブリテン島では、イギリスのカソリック社会と、ヴァイキングの既存宗教とが、それぞれの正義に基づいて闘かっていたとも言えるわけです。一方で、当時のヴァイキングの立場としては、スカンジナビアの住民による反キリスト教闘争という側面もあったことから、あえてキリスト教の聖地として知られていたリンディスファーンを最初に攻撃したという説も挙げられています。その後の中世西欧社会では、略奪と占領の範囲を広げるヴァイキングが、イングランド人にとって恨みと脅威の対象となったという史実が実感できる場でもあると言えます。

ともあれ、この島は西暦793年から中世(諸説あり)まで、たびたびヴァイキングの侵攻を被ってきましたが、1993年のある日、謝罪文を手にした2名のノルウェイ人がこの教会に現れたという話が額[*1]の中に記載されているのです。

近年、日韓関係が思わしくない時期だけに、この話には心が揺り動かされました。ただ、あっさりした謝罪であり、受け容れる側もまた、あっさりしたものだなと感じました。1200年を超える時間の長さが、空間の緊張感を和らげた、ということでしょうか。なにしろ、謝罪に来た人たちは自らの過ちを詫びに来たわけではありませんし、侵略した責任を取れるわけでもありません。世代を経て、過去の憎悪が既に失われていることを確認するために、和解というコトバを使ってこの地に現われたようにも思われます。西暦793年の国際情勢、自然環境、食糧事情、強いものだけが生き残れるという時代の秩序として考えると、侵略や争奪は当時としては無理もなかったことであろうと想像します。そして、現代の当事者間には直接関係のない過去の事案でも、国家レベルや宗教レベルで謝罪や和解が成立することが少し羨ましく思いました。

また、ヘンリ8世がこの島にアングリカン(英国教会)の信仰を強制してからも、修道院時代と同様に巡礼の地であり、聖なる島であり続けたことは、現代に至って信仰の強さを示しています。ここで生み出されたゴスペル(リンディスファーンの福音)は今でこそ大英博物館に保管されていますが、聖なるものの発祥の場として巡礼者はいまだに途絶えないとのことです。

ここでのゴスペルズとは、歌のことではなく福音のこと。エヴァンジェリストとはアニメの主人公ではなくて伝道師です。リンディスファーンの福音書はラテン語の装飾写本であって、その装表や内容もアングロサクソンとケルトの文化が融合したイギリス特有の宗教芸術として評価されています。当方にはピンと来ませんでしたが、妻も含めてキリスト教徒たちは信教と旧教とは無関係に、聖なる書に対して真摯な姿勢を示し、感動を露わにしていました。原本は大英博物館に保管されています。

ここでのゴスペルズとは、歌のことではなく福音のこと。エヴァンジェリストとはアニメの主人公ではなくて伝道師です。リンディスファーンの福音書はラテン語の装飾写本であって、その装表や内容もアングロサクソンとケルトの文化が融合したイギリス特有の宗教芸術として評価されています。当方にはピンと来ませんでしたが、妻も含めてキリスト教徒たちは信教と旧教とは無関係に、聖なる書に対して真摯な姿勢を示し、感動を露わにしていました。原本は大英博物館に保管されています。思い出のタイガーカット

ところで、当方は短髪なので、約3週間ごとに散髪に通います。今回3つ目の宿となったBerwick(ベリック)を出発する直前、最寄りのBarberに行くと、営業中を示す赤白青3色のサインポールは元気よく回転していて、店内の灯りも点いているのですが、ドアに鍵が掛かっていて店内には誰もいません。ドアには電話番号の書かれたメモ用紙が貼られていたのですが、何度電話しても繋がりません。仕方なく、ベリック駅前まで足を延ばして場末感に満ちた散髪屋に行きました。しかし、そこでは長い間忘れていた、古くて新しい問題が生じました。アングロサクソンには当方のアジアな直毛の整髪が相当難しいのです。イギリスの床屋に行くのが数年ぶりだったので、彼らの技術は一般的に「刈るだけ」であり、整える技術が不足していることを忘れていました。結果、ベリックの散髪屋では、還暦前の東洋人のオジさんがパンク的な虎刈り頭を装うことになりました。正に散らかった髪型だったので、散髪と言うにふさわしい。旅は心のリフレッシュには最適ですが、この場合の散髪はリフレッシュには及びませんでした。その後はスコットランドのエジンバラ空港からロンドンに戻り、ソーホーにある中華系のBarberで整髪し髪型をパンクから丸刈りに近いカタチにリカバリーして貰いました。ちなみに、在ロンドンの日系散髪屋さんでしたら技術に間違いはありませんが、当方には高価過ぎます。 最後に行ったスコットランドとの国境のハイキングコースSt Abb’s Headの景色ですが、どこのガイドにもこのコースは一切書かれていないだけでなく、すれ違う人もまったく見ませんでした。だから、魅力的なのですね、イギリスの散歩は…

最後に行ったスコットランドとの国境のハイキングコースSt Abb’s Headの景色ですが、どこのガイドにもこのコースは一切書かれていないだけでなく、すれ違う人もまったく見ませんでした。だから、魅力的なのですね、イギリスの散歩は…さて、最後になりますが、今回の旅についてまとめるのはまだ時期が早い気がしています。観たものや経験は忘れないうちであれば、誰にでも語れることですが、学び取ることや、自分にとってアレはなんだったのかな、と思い巡らしては、何かしらの意味付けをするまでには多少の時間が掛かります。知識や経験を運用することを教養(culture)と言う人もいますが、当方は空気の悪い国での赴任を終えて、自腹の休暇でノーサンバランドに心のデトックスに行ったのであって、学びに行ったつもりはありませんので、これ以上の言及は控えたいと思います。むしろ、タイガー・パンク・カットにされたことも含めて、普段の生活とは異なる新鮮な体験になりました。おそらく、ノーサンバランドにもう一度行ってみたいと思う理由は、そこではまだ知りたいことや、やってみたいことがまだまだ残されているとか、再訪したい魅力があるということなので、今後はノーサンバランドの常連になってみたい気もしています。でも、再びタイガーカットに刈られるのはごめん被ります。

以上、とりあえず、シリーズとして紹介するノーサンバランド紀行はこれで終わりです。ご笑読有難うございました。

St Abb’s Headの丘の上から眺めた国境の小村St Abb’s

St Abb’s Headの丘の上から眺めた国境の小村St Abb’s次回は、当方の友人がclerk(最高経営責任者)を勤めるロンドンの、とあるlivery companyを予定しています。

Text&Photo by M.Kinoshita

関連リンク

牧歌的ノーサンバランド紀行 その4「自然美の宝庫AONBを歩く旅」

牧歌的ノーサンバランド紀行 その3「アンブルからシーハウシズまで北上」

牧歌的ノーサンバランド紀行 その2「ニューカッスルからアンブルまで北上」

牧歌的ノーサンバランド紀行 その1 「言葉の壁、心の壁」

マック木下

ロンドンを拠点にするライター。96年に在英企業の課長職を辞し、子育てのために「主夫」に転身し、イクメン生活に突入。英人妻の仕事を優先して世界各国に転住しながら明るいオタク系執筆生活。趣味は創作料理とスポーツ(プレイと観戦)。ややマニアックな歴史家でもあり「駐日英国大使館の歴史」と「ロンドン の歴史散歩」などが得意分野。主な寄稿先は「英国政府観光庁刊ブログBritain Park(筆名はブリ吉)」など英国の産品や文化の紹介誌。