聖夜の訪れを告げるディケンズ不朽の名作『クリスマス・キャロル』

昨今、人々は、街に輝くイルミネーションに聖夜の足音を感じるが、この作品は長く、足音の役目を担ってきた。例えばロンドン、ウエストエンドの劇場街。掲示板に貼られたチラシに『クリスマス・キャロル』の文字を見つけたら、「あぁ、今年もクリスマスがやってくるのだ」という風に。

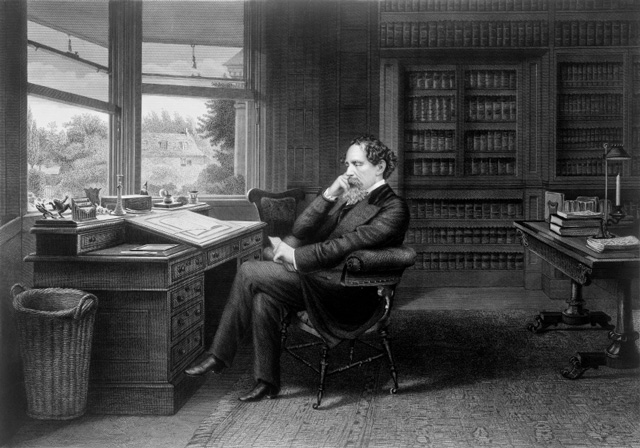

舞台を愛する英国人のこと。掲示板から公演時間をひょいとメモし、颯爽と立ち去る姿を思い浮かべるだけで粋を感じるが、『クリスマス・キャロル』を始め、ロンドンを舞台とした作品を辿れば、今も彼の息吹を感じることができる。そこで今回はディケンズ作品から見る、ロンドンスポットをご紹介。

作品中にも現在の地図にも名が刻まれる大通り「コーンヒル」へ

そもそも『クリスマス・キャロル』は強欲非道なガリガリ爺(!)、主役であるスクルージが、イブに現れた3人の精霊に導かれ、改心するという物語。要は金の亡者だったワケだが、彼は会計事務所を営んでおり、その場所こそ、ロンドンの兜町とも言うべきバンク駅界隈。とりわけ、コーンヒル大通り沿いに残るゴシック調の教会、「聖マイケル教会」付近ではないかと言われている。

コーンヒル周辺に残る、主人公スクルージとディケンズの足跡

小説に登場するレストラン「ジョージ&バルチャー」

小説に登場するレストラン「ジョージ&バルチャー」金にしか興味のないスクルージは、人々が浮き足立つクリスマスを嫌い、イブの夜に列を成してコーンヒルを行く子どもたちを疎ましく思いながら、この通りを歩くが、通り沿いには、ロンドンでも有数の観光スポットがある。現在は超高級ショッピングモールとして荘厳な姿を今に残す、「旧王立取引所」だ。

お金にまつわる仕事を生業としていたのだから、彼も足繁く通ったであろう場所。そんな場所が一般に開かれているのだ、訪れない手はない。さらに旧王立取引所の脇の路地を入ると、やはりディケンズの小説『ピックウィック・ペーパーズ』に登場するレストラン「ジョージ&バルチャー」が現存するが、ここはディケンズ本人も通った場所として、ファンの間では語りぐさだ。

日本人靴デザイナーが引き継いで今に残る、『骨董屋』の舞台

ショップ名は小説の原題そのままに「The Old Curiosity Shop」

ショップ名は小説の原題そのままに「The Old Curiosity Shop」お次は文学ファンのみならず、靴好き、ファッション好きも心躍るスポット。ディケンズには珍しい悲劇的小説『骨董屋』の舞台もまた、ロンドンに現存する。1567年築、4世紀以上の昔に建てられたが、実はここ、日本人靴デザイナーのアトリエ兼ショップになっている。

デザイナーの名は木村大太(きむら・だいた)。まさに物語から飛び出してきたような外観、格子に覆われた窓と、うっすら漏れる灯りに浮かぶシューズ……。いかにも入りにくい雰囲気だが、大太氏は飄々とした風貌に似合わず気さくな男。勇気を出して扉を開ければ、作品の面影、そして伝説の靴デザイナー、ジョン・ムーア※の系譜を引く大太氏の靴に魅了されるのはもちろん、世界から訪れるディケンズファンの視線が注ぎ、同じ日本人として誇らしい気分に浸ることまでできる。

*ジョン・ムーア(John Moore)

1980年代、ロンドンに自身のショップ兼アトリエ「The House of Beauty and Culture」をオープン。クラフトによってシューデザインを革新した、伝説の靴デザイナー。代表モデル「Toe Strap Patch」や「Hog toe」は、今も革新性を失っていない。

さぁ、ブザーを押して。文豪が住んだ「ディケンズ博物館」の扉を開ける

ディケンズが実際に愛用していたチェアが展示され、応接間は当時のそのままに復元されている。地下にある召使いが使用していたとされる部屋には、アイロンやタライまでもが残され、面影以上の生活感まで感じる。さらに大々的な博物館とは違い、開館中でも扉が閉められているため、ドアのチャイムを押して入館する仕組み。まさにディケンズ宅を訪れている気分ではないか。

Text by K.Oya / 大谷 享子